投稿日:2025年05月14日/更新日:2025年05月14日

企業の生産性に直結する健康経営とは?導入5ステップとポイントを解説

健康経営は、従業員の健康を維持することで会社に貢献してもらおうという考えです。

従業員への健康投資を実施することで、費用対効果を考えても高い効果があります。

特に、生産性が向上する効果がある魅力的ですが、具体的にどの程度の効果が見込めるのでしょうか。

本記事では、健康経営によってどのように生産性が向上するのか、そして導入する際のステップを紹介します。

健康経営とは従業員の健康管理を捉えること

健康経営とは、企業が従業員の健康管理を経営課題として認識し、改善を図ることです。

日本再興戦略や未来投資戦略に位置づけられ、国民の健康寿命の延伸に関する取り組みの1つとなります。

従業員の健康を増進することで、必然的に生産性の向上や組織の活性化につなげることができるメリットがあります。

健康経営優良法人認定制度は、申請数が年々増加しており、2023度は17,000社程度にのぼりました。

創意工夫がみられる事業者に対して、経済産業省では2022年度から補助金を交付する形に変更しています。

健康経営で生産性が向上する3つの関連データ

健康経営で生産性が向上することは、各種データから実証されています。

ここでは、健康経営により生産性が向上する理由を3つの関連データから紹介します。

健康状態と密接に影響する

健康経営に力を入れている企業は、健康状態に関連するデータでも良い結果が得られています。

参照:健康経営の効果と意義(2018年)|経済産業省

これは、土木建築業大手23社をターゲットとして、健康調査を実施して約3年間のデータをまとめた結果です。

本調査では、健康経営に力を入れている企業の場合、以下のリスクが低かったことが実証されました。

- メタボ

- 喫煙

- 血糖値

- 脂質異常症

- 血圧

健康経営の理念を正しく理解し、実践できれば従業員の健康をキープでき生産性の向上が期待できます。

仕事満足度が向上する

従業員が楽しく仕事に取り組める環境を整えれば、ストレスなく仕事ができパフォーマンスも向上できるものです。

いわば、仕事に対する満足度仕事の満足度が上がると、生産性が改善される結果があるといえます。

参照:今後の雇用政策の実施に向けた現状分析に関する調査研究事業報告|厚生労働省

本調査によれば、仕事満足度が上がることで生産性が改善されるとの結果が得られています。

経営方針として顧客満足度を重視している企業は多いものの、従業員満足度を上位に挙げる企業は必ずしも多くありません。

一方で、生産性の向上や業績、人事目標の達成度合いに対して、両方を追求することの効果が高い結果が得られています。

経営者としては、自社の経営方針を従業員に浸透させることが望ましいとされ、さらに顧客との両方の満足度を重視する企業の方が、顧客満足度のみを追求する企業よりも満足度が高い傾向にあります。

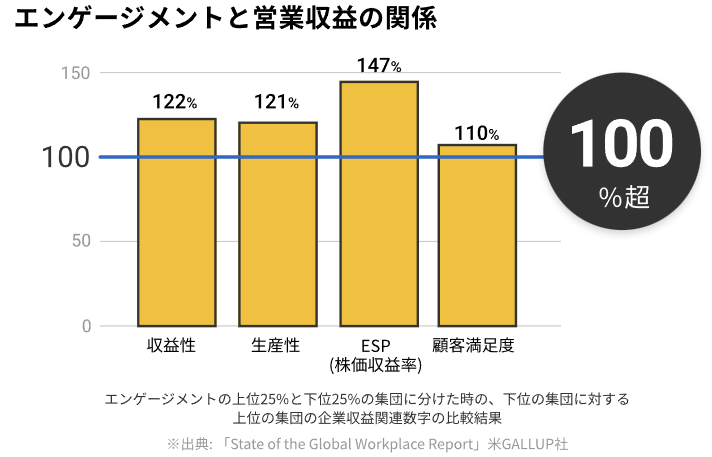

エンゲージメントが向上する

エンゲージメントが高水準になれば、生産性を向上できるだけでなく、収益や株価、顧客満足度も高いポイントとなる傾向があります。

参照:State of the Global Workplace Report|GALLUP

エンゲージメントが高水準になれば、生産性のみならず収益や株価、顧客満足度についても高いポイントとなっているのが特徴です。

健康経営を取り入れることでエンゲージメントや帰属意識が根付くことにより、自然と生産性が向上することが判明しました。

エンゲージメントを高めれば、健康経営を成功させることが可能になるといえます。

健康経営で生産性を高める5ステップ

健康経営を実践して生産性を高めるための仕組みを構築する方法として、以下5つのステップで進めましょう。

- ステップ1:経営理念や方針を再設定する

- ステップ2:組織体制を構築する

- ステップ3:現状の把握と課題に対する対応の検討を行う

- ステップ4:健康経営の制度を開始する

- ステップ5:効果の検証や改善を行う

各ステップの詳細は、以下のとおりです。

ステップ1:経営理念や方針を再設定する

最初のステップでは、健康経営に取り組む目的を明確にすることからスタートしましょう。

そして、どのような理念や方針をもって活動するのかを、体制や予定を含めて明確にします。

理念としては、主に以下の観点から決定しましょう。

- 取り組む背景

- どこを目指すかの目的

- プロジェクトチーム発足などの体制

- 展開・推進する予定・計画

上記をまとめることで、企業内で健康経営を実施することの表明をスムーズに行うことが可能です。

ステップ2:組織体制を構築する

健康経営を実施する方向性を示したら、実行に移行できる体制を構築します。

具体的には、健康経営プロジェクトチームを発足したり、人事や総務などの部署に主担当を設置するなど方法はさまざまです。

主担当には、健康経営アドバイザーの資格を取得してもらうのがおすすめ。

ただし、実際の活動は企業全体で実施するべきものであり、なるべく多くの従業員が関与するように適宜修正を行う必要があります。

ステップ3:現状の把握と課題に対する対応の検討を行う

健康経営の実行のファーストステップとして、現状における従業員の健康課題を把握することからスタートします。

具体的には、以下のようなデータを取得しましょう。

- 健康診断の結果

- ストレスチェックの結果

- 残業時間の把握

- 休職者や離職者数の推移

データを取得したら、傾向を分析してどのような課題があるのかを明確にしてください。

たとえば、特定の部署に偏って残業が多い、離職者が発生するなどの傾向が明らかになる場合があります。

また、健康診断の実施においても特定の部署だけ実施率が低い結果を得られる場合もあります。

課題が明らかになれば、どのような改善を図るべきかの方向性を見出しやすくなるのです。

そして、具体的にどのような対策を実施するのかを検討します。

ステップ4:健康経営の制度を開始する

健康経営の実施体制が整ったら、健康経営の制度スタートです。

健康が重要だと周知させる目的で、定期的な講演会や勉強会などを開催するのも良いでしょう。

健康経営の場合、すぐに成果が目に見えて現れるものではありません。

少ない負担で、実施可能な取り組みをこつこつと対応していくことが成功の秘訣です。

ステップ5:効果の検証や改善を行う

健康経営を実践し改善を図るだけでなく、実際にどのような変化があったのかを検証する必要があります。

たとえば、従業員に対して定期的にアンケートを実施し、その結果を活用する方法などです。

検証結果を分析し、次の改善サイクルに移行して継続的改善を図ってください。

健康経営への具体的な取り組み4選

生産性向上につながる健康経営への具体的な取り組みについて、以下に取り組むのがおすすめです。

- 健康状況を見える化する

- 残業や稼働時間の短縮を図る

- 健康に関するイベントを開催する

- ヘルスリテラシーの浸透と教育を実施する

各取り組みの詳細は、以下のとおりです。

健康状況を見える化する

プレゼンティーズムと呼ばれる、出社しているが何らかの健康問題により業務効率が落ちている状況の軽減を目的として、全従業員の健康状態を見える化しましょう。

たとえば、毎日出社する際に簡単なアンケートを実施したり、血圧計など健康状態を測定できる機器を各部署に設置したりする方法で見える化できます。

そして、以下のようなデータを取得して健康状態を把握してください。

- 血圧

- 活動量

- 脈拍

- 歩数

- 睡眠量

測定結果から、良くないデータがある場合は対象者に対して面談や指導を行うことを検討しましょう。

残業や稼働時間の短縮を図る

時間外労働の短縮は、従業員の健康を考えた際に非常に重要となります。

そこで、希望者に対して、テレワークやフレックスタイムなどを許可するのがおすすめです。

これにより、作業効率が高まり生産性の向上が見込めるでしょう。

健康に関するイベントを開催する

従業員が健康に対して関心を持ってもらえることも、健康経営を導入して生産性を向上させるために重要なポイントです。

そこで、健康経営アドバイザーや健康経営エキスパートアドバイザーを招いたイベントなどを開催して、健康経営に対する関心を高める対応がおすすめです。

ヘルスリテラシーの浸透と教育を実施する

健康に関するリテラシーが高い人材を育成することも、生産性向上に向けて重要なポイントとなります。

健康経営の実行部署からリーダーを任命して、イベントやセミナーの幹事を取り仕切るなどの対応を図りましょう。

また、健康経営アドバイザーの資格取得を後押しし、リーダーに任命してヘルスリテラシーの浸透を図る方法もおすすめです。

健康経営により生産性を向上した事例5選

実際に、健康経営を採用して生産性を向上した事例は数多く存在します。

ここでは、以下の企業の健康経営の取り組み事例について紹介します。

- コニカミノルタ株式会社

- 株式会社イトーキ

- SOMPOホールディングス株式会社

- ユニ・チャーム株式会社

- 株式会社ローソン

各事例について、詳しくみていきましょう。

コニカミノルタ株式会社

コニカミノルタでは、従業員の健康がすべての基盤という認識のもとで、健康第一の風土を醸成し、健康経営を推進。

生産性と活力向上に向けて、組織健康度の向上やプレゼンティーズム、アブセンティーズムの低減を図っています。

各重点項目に対してKPIを設定し、数値で成果が見えるように工夫しているのが特徴です。

具体的な施策として、全従業員を対象としたストレスチェックを年2回実施するなどによって、1人当たり休務日数が大幅に減少した実績があります。

株式会社イトーキ

イトーキでは、従業員の心身の健康を重要な経営課題と認識し、戦略的な健康経営を推進するために、2017年2月に健康経営宣言を制定しました。

それまでは、会社や健康保険組合を中心に推進してきた従業員の健康に関する取り組みや活動を体系化して、健康経営を強みとして挙げられるように活動を加速しています。

プラスの健康をテーマとして、全管理職を対象に1on1の実施やラインケア研修、多面診断等を実施。

また、定期健康診断受診率が100%、二次健診受診率も2023年実績で85%で高い状態を維持しています。

SOMPOホールディングス株式会社

SOMPOホールディングスでは、SOMPOのパーパスを実現するために、原動力となる従業員とその家族の心と体の健康が大切であると考えて、各種活動を行っています。

生活習慣と生産性に相関があると考え、生産性向上の観点により生活習慣の改善を最重要課題として取り組んでいます。

医療専門家によるラインケア研修の開催やメンタルヘルスに関する課題、好取組の情報交換などをグループ全体で定期的に実施。

また、エンゲージメントサーベイを毎年実施して、その結果をフィードバックして改善に繋げています。

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャームは、健康経営優良法人2024(ホワイト500)に認定されるなど、積極的に健康経営に取り組んでいる企業です。

2007年4月に健康経営宣言を制定し、自分の健康は自分で守るを基本として健康リテラシーを高める健康経営を推進しています。

また、2023年度には健康社会の実現を目指して、健康経営アライアンスにも参画。

全社員を対象として、メンタルヘルスや更年期のe-learningを実施しており、定期的な健康情報発信により継続的な啓発活動も展開中です。

さらに、適正な労働時間の管理としてパソコンのオン・オフの時間を捉えて勤務時間のモニタリングを実施しています。

行動変容率は90%以上を誇り、体組成測定や体力測定により自身の体についての理解を深めて肥満率は2.4%改善されました。

株式会社ローソン

ローソンでは、「私たちは“みんなと暮らすマチ”を幸せにします」の理念のもと、健康経営に取り組んでいます。

産業医によるラインケア研修の実施や、健診結果からハイリスク予備群と診断された場合に、通院・治療報告を必須としたサポートを実施しています。

施策参加率向上や健康診断受診完了スピードの早期化を実現し、リテラシーの向上が見られるのが特徴です。

ほかにも、元気チャレンジ!と呼ばれる活動では、食事管理アプリを有効活用した健康への取り組みが行われています。

まとめ

健康経営に取り組むことで、従業員の健康が維持できるだけでなく生産性能向上を見込めます。

健康経営に取り組んでも、即効性はなく効果が見えにくいものの、地道な活動の積み重ねで大きな改善を図れるのが特徴です。

本記事を参考として、生産性の高い企業を目指して健康経営を推進してみてはいかがでしょうか。