投稿日:2025年05月14日/更新日:2025年05月14日

身近にある危険な植物!間違えやすい12種類の見分け方を画像付きでわかりやすく紹介

普段生活するうえで目に入る植物には、実は危険なものが多く存在しているものです。

家庭園芸を行っていたり、山菜取りを行ったりする際に、誤って危険な植物に触れたり食べたりして身に危険を及ぼすケースがあります。

では、具体的にどのような植物が見間違えやすいのでしょうか?

本記事では、身近にある危険な植物や見分け方、注意点などを紹介します。

有毒植物の誤飲による被害の状況

危険な植物による被害の多くは、植物を口にしてしまうことで中毒などの症状が発生するケースです。

とげなどがあり触れて怪我をするケースよりも、圧倒的に誤飲による被害の方が危険性が高いのです。

過去10年間の有毒植物による食中毒発生の状況をまとめると、以下のようになります。

|

植物名 |

事件数 | 患者数 | 死亡数 |

|

スイセン |

74 | 237 | 1 |

| ジャガイモ | 15 | 324 | 0 |

| チョウセンアサガオ | 10 | 28 | 0 |

| バイケイソウ | 22 | 45 | 0 |

| クワズイモ | 20 | 52 | 0 |

| イヌサフラン | 22 | 28 | 13 |

| トリカブト | 9 | 16 | 1 |

| コバイケイソウ | 3 | 5 | 0 |

| ヨウシュヤマゴボウ | 5 | 5 | 0 |

| 観賞用ヒョウタン | 3 | 5 | 0 |

| ハシリドコロ | 2 | 3 | 0 |

| キダチタバコ | 1 | 3 | 0 |

| ユウガオ | 3 | 9 | 0 |

| スノーフレーク | 2 | 5 | 0 |

| ヒガンバナ | 1 | 2 | 0 |

| タガラシ | 1 | 1 | 0 |

上記をみても、圧倒的に被害が多いのがスイセンであることがわかります。

また、身近な食材であるじゃがいもでも誤飲の被害が発生しています。

じゃがいもの場合、何かと見間違えてしまうというわけではなく、芽の処理を適切に行わなかったことなどによる食中毒であるケースが多いです。

死亡率に着目すると、圧倒的に多いのがイヌサフランであり、事故件数に対して約半数が死に至っているため特に注意が必要です。

身近にある有毒植物で見間違いやすいもの12選

身近に存在する有毒植物のなかで、特に見間違いやすく危険な植物として以下に注意が必要です。

- スイセン

- じゃがいも

- バイケイソウ類

- イヌサフラン

- トリカブト

- チョウセンアサガオ

- クワズイモ

- グロリオサ

- ヨウシュヤマゴボウ

- ハシリドコロ

- ヒガンバナ

- ユウガオ

各植物を誤飲した場合の影響や、見間違いやすい植物を紹介するので、ぜひ参考にしてください。

スイセン

スイセンは、家庭や公園などで広く栽培されていることから非常に身近な植物として知られています。

特に、香りが良く清楚な草姿の花として人気が高いです。

ただし、リコリンやガランタミン、タゼチンといった毒性成分が多く含まれている特徴があります。

あやまって食べてしまうと、30分以内に嘔吐や下痢、頭痛などの症状が現れて、重篤な場合には死亡に至るケースがあるので要注意です。

スイセンの葉をニラやノビルに見間違えたり、球根をタマネギやニンニクと間違えたりするケースが多く見られます。

特に、ニラとの見間違いは後を絶たず毎年のように食中毒が発生しています。

じゃがいも

じゃがいもは、普段口にする料理において頻繁に登場する食材である一方で、発芽部分や日光が当たり緑色になっている部分には、ソラニンやチャコニンなどの有毒成分が含まれています。

そのため、調理する際には芽を必ず取り除いて使用しましょう!

もし誤って口にしてしまうと、吐き気や嘔吐、下痢などの症状が発症します。

十分に熟して大きく育ったじゃがいもを利用することが重要であり、まだ成熟していなかったり内部が茶色や黒に変色していたりする場合は使用しないようにしましょう。

バイケイソウ類

バイケイソウは、高さが1メートル以上にもなる多年草であり、初夏に緑白色の臭気のある花を咲せる特徴があります。

深山や高山の湿地に自生しているバイケイソウ類を誤って口にした場合、嘔吐や下痢、血圧降下、けいれんといった症状が現れます。

山菜であるウルイと間違えるケースが多く、またギョウジャニンニクと似ているため注意が必要です。

⇩下記がウルイです!

イヌサフラン

イヌサフランはヨーロッパ中南部から北アフリカ原産の球根植物であり、日本でも明治時代に到来して園芸植物として愛用されています。

特に、秋にピンク色のサフランに類似した花をさかせることで人気です。

イヌサフランは植物全体にコルヒチンという猛毒が含まれており、少し口にしただけでも下痢や嘔吐、皮膚の知覚減退、呼吸困難などの症状が発生し重篤な場合、死亡することがあるため要注意です。

イヌサフランは、バイケイソウと同様にウルイやギョウジャニンニクと間違えやすい傾向にあります。

トリカブト

トリカブトは、古くから危険な植物と認識されている植物です。

根や葉、花粉、蜜など全ての部位にアコニチンといった有毒なアルカロイドが含まれている特徴があります。

あやまって口にすると、嘔吐や呼吸困難を起こすことがあり死亡事例も少なくありません。

山菜であるニリンソウは、トリカブトと同じくキンポウゲ科に属しておりよく似ているため要注意です。

ほかにも、モミジガサなどと間違えやすい傾向にあります。

⇩下記がモミジガサです!

チョウセンアサガオ

チョウセンアサガオはインド原産であり、江戸時代前期に薬用として導入され栽培されています。

誤って口にすると、30分程度で口渇が発現し、続けて体のふらつきや悪心、嘔吐、倦怠感、意識混濁、興奮などの症状が発生します。

チョウセンアサガオは根がゴボウと似ており、特に花が枯れて根だけになってしまうとごぼうと見分けにくく誤食しがちです。

また、モロヘイヤと間違ってしまうケースも散見されます。

アジサイにも似てますよね。

クワズイモ

クワズイモはサトイモ科クワズイモ属の常緑性多年草であり、大きなものは傘程度のサイズになる特徴があります。

見た目が良いため、観葉植物としても利用されるケースが多いです。

クワズイモを誤って食べてしまうと、すぐに悪心や嘔吐、麻痺、皮膚炎等の中毒症状が現れます。

サトイモ(里芋)やハスイモ(蓮芋:里芋の仲間)と見間違いやすい傾向にあり、注意が必要です。

また、食用のハスイモと間違って流通して食中毒が発生した事例もあります。

⇩下記がハスイモです!

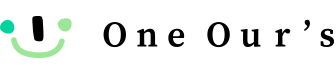

グロリオサ

グロリオサは花弁が反り返るように咲き、つる性であるため茎に動きがある個性的な花が咲くことで有名です。

特徴的な形状であることから、フラワーアレンジメントでも用いられるケースがあります。

グロリオサを誤って摂取した場合、数時間以降に口腔や咽頭の灼熱感や発熱、嘔吐、痢、背部疼痛などが発症する場合があります。

また、臓器の機能不全によって死亡するケースもあるので非常に危険な植物です。

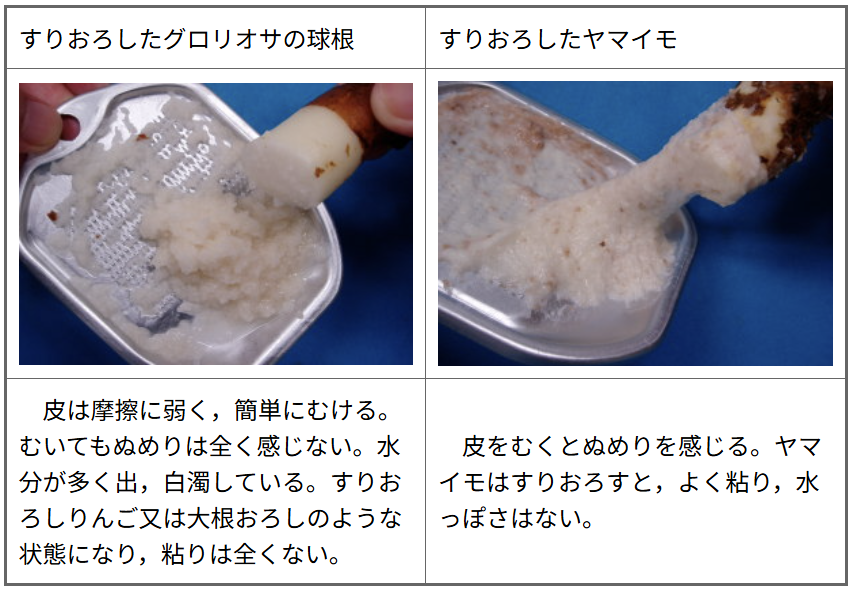

ヤマノイモ(むかご)やヤマイモとの誤食が多くみられるため、特に注意してください。

参照:グロリオサによる食中毒の発生について|高知市公式ホームページ

ヨウシュヤマゴボウ

ヨウシュヤマゴボウは、北アメリカ原産の帰化植物の多年草で、赤紫色の太い茎が直立して高さ2メートルに成長する大型の植物です。

果実は球形であり、熟すると黒色になって濃赤紫色の液を含む特徴があります。

根は太くて、ゴボウ状となっているのが特徴です。

ヨウシュヤマゴボウは果実と根に有毒成分が含まれ、誤食すると吐き気や嘔吐、下痢の症状がみられます。

さらに、延髄に作用してけいれんを起こし、死亡するケースもあるので要注意です。

ヨウシュヤマゴボウは、ゴボウやモリアザミと間違えやすい特徴があります。

ハシリドコロ

ハシリドコロは、北海道を除いた各地の山野の陰湿地に自生する、日本固有種の多年草です。

食べると幻覚と苦しさから狂乱状態となり走り回るようになるため、ハシリドコロと命名されています。

誤食してしまうと、嘔吐やけいれん、昏睡などの中毒症状が発生します。

ハシリドコロの新芽は、フキノトウやタラの芽などの山菜と間違えやく山菜採りのシーズンに食中毒による事故が発生しがちです。

ヒガンバナ

ヒガンバナは、本州や四国、九州に自生しており、田畑や道ばた、堤防などに生育する多年草として知られています。

球根から花が咲き、その花が枯れた後に葉が成長する姿は独特です。

ヒガンバナを誤食した場合、30分以内に悪心や嘔吐、下痢、頭痛といった食中毒症状が見られます。

ヒガンバナは、葉はニラ、鱗茎はタマネギなどと間違えやすい傾向があります。

ユウガオ

ユウガオはウリ科のつる植物であり、煮物や漬物などとして古くから食べられてきた夏野菜として知られています。

ただし、とても苦いユウガオが存在し、食べると唇のしびれや吐き気、おう吐、下痢などの症状がみられます。

また、ユウガオと毒性のあるヒョウタンを誤食して食中毒にかかってしまうケースもあるので注意しましょう。

有毒な植物による食中毒を防止する5つの方法

有毒な植物による食中毒を防止する方法として、以下を意識して生活を送ることが重要です。

- 新芽や根だけで種類を見分けることは困難であることを理解する

- 専門家の指導を受けて正しい知識を習得する

- 山菜採りで有毒種が混入しないよう注意する

- 正しく調理する

- 食べられる種類か明確に判別できない場合は絶対食べない

各方法について、詳しくみていきましょう。

新芽や根だけで種類を見分けることは困難であることを理解する

毒性の高い植物でないかを見分ける方法として、新芽や根を確認する方法があります。

植物によっては、新芽や根を確認すれば見分けられるケースがある一方で、それだけでは正しい判断を行えない場合もあるのです。

よって、新芽や根だけ確認して種類を見分けることは困難であることを理解しておきましょう。

専門家の指導を受けて正しい知識を習得する

見間違いやすい植物に関する情報は、さまざまなところから入手できます。

ただし、実際に植物を手にした状態で正しい知識を得ることが重要となります。

そこで、植物の専門家の指導を受ける方法がおすすめです。

自分で調べた情報に過信せず、専門家の指導を受けましょう。

山菜採りで有毒種が混入しないよう注意する

有毒植物は、山菜とよく似た環境に生育している場合が多いです。

山菜採りを行う場合、意図せず有毒種が混入しないように注意してください。

正しく調理する

じゃがいものように、普段食べる機会が多いものにも毒性が含まれている場合があります。

加熱不足や適切に根を除去するなどの処理をしないと、食中毒になるリスクがあるものに対しては、正しく調理することが重要です。

食べられる種類か明確に判別できない場合は絶対食べない

見間違いやすい植物に対して、明確に見分けられる方法が存在するケースがあります。

一方で、専門家でしか見分けるのが困難なものも存在します。

食べられる種類か明確に判別できない場合、絶対食べないようにしましょう。

まとめ

身近にある危険な植物を誤食したことによる事故は、後を絶ちません。

特に、スイセンによる被害は非常に多く、絶対に間違って口にしない対応が必要です。

本記事で紹介した内容を参考にしっかりと見分ける対応が必要であると同時に、見分けが困難な場合は食べないように注意しましょう。