投稿日:2025年06月12日/更新日:2025年06月12日

いま注目されている培養肉(クリーンミート)とは?安全性やメリットなどについて解説

急激な人口増加による食料不足が心配されるなか、そうした問題を解決する手段として培養肉(クリーンミート)が注目されています。

とはいうものの日本ではまだあまり知られていないことから、培養肉ってなんだろうと思われた人も多いことかと思います。

そこで今回は培養肉とは何かについてだけでなく、その安全性やメリットなどについて解説します。

培養肉(クリーンミート) とは?

培養肉(クリーンミート)とは、牛や豚、鳥といった動物の細胞を培養することで作られた人工の肉のこと。

これまで食べられてきた動物の肉の代替肉として利用することで、人口増加に対する食料危機や環境問題の解決策になるのではと期待されています。

実はこれまでに研究者の間で人工的に食肉を作るという研究は行われてきましたが、食用にできるレベルにまで技術が発展したのはここ数年のことなのです。

日本ではまだ培養肉を販売していませんが、シンガポールなど海外の一部の国では、レストランなどで培養肉を実際に提供したという事例もこれまでにありました。

また、培養肉とよく似たものとして代替肉がありますが、培養肉と代替肉の違いについては以下に記載します。

|

培養肉と代替肉の違い |

|

| 培養肉 | 動物の細胞から作られる肉 |

| 代替肉 | 大豆などの植物性の原料から作られる食品(大豆ミートなど) |

培養肉(クリーンミート)が注目される5つの理由

最近になって培養肉が注目される理由についてまとめてみました。

- 食料危機問題に対応できる可能性があるから

- 環境負荷を軽減することができるから

- 大規模な土地や家畜が必要でないから

- 倫理的な問題が解消されるから

- 衛生面での管理がより徹底できるから

それぞれについて見ていきましょう。

食料危機問題に対応できる可能性があるから

急激な人口増加と世界各地の食の欧米化により食肉の需要が増加していることから、将来的には食肉が不足するのではないかと懸念されています。

そのため、大量に作ることのできる培養肉は、将来の食料危機問題の解決につながるのではないかと期待されているのです。

環境負荷を軽減することができるから

大規模な畜産を行うための土地を確保するためには、森林を伐採することで起こる環境破壊や、動物を飼育するときに発生する排水による水質汚染といった環境問題のあることがが挙げられています。

また、牛のげっぷはCO2の25倍ほどの温室効果があるメタンガスが含まれているそうです。

培養肉はこうした環境負荷を軽減することができ、SDGs(持続可能な開発目標)の取り組みにもつながるといわれています。

大規模な土地や家畜が必要でないから

培養肉は牧場ではなく、研究室などの屋内で生産されます。

そのため、大規模な土地や家畜が必要ではなく、環境に影響される心配もないことから、設備さえ整えば国や地域に関係なくどんな場所でも生産が可能です。

倫理的な問題が解消されるから

アニマルウェルフェアとは、できるだけ家畜をストレスの少ない状態で飼育することに重点を置く、家畜の心理状況に配慮した考え方です。

人間が動物に与える痛みやストレスを最小限に抑えるという考え方は、少しづつ世界に広まってきましたが、培養肉は動物を殺さずにすむことから、アニマルウェルフェアの向上につながります。

衛生面での管理がより徹底できるから

たびたびニュースでも取り上げられるように、牧場での家畜の飼育は狂牛病や鳥インフルエンザなどで家畜が殺処分を受けてしまうことがあります。

ですが、培養肉は屋内の研究室で生産されるため、牧場と比べて衛生面での管理がより徹底できるのです。

培養肉(クリーンミート)の3つのデメリット

培養肉のデメリットについてもまとめてみました。

- 生産コストが高い

- 肉の構造を再現することが難しい

- 消費者に抵抗がある

それぞれについて見ていきましょう。

生産コストが高い

培養肉はさまざまな場所で大量に生産が可能ですが、まだ開発費や製造費などの生産コストが高いといわれています。

そのため現状としては、原材料のコストや開発の環境をどのようにして整備していくかが課題となっています。

ただし、技術が確立されれば将来的には価格が安定するかもしれません。

肉の構造を再現することが難しい

培養肉の開発ですが、現状ではミンチのような肉は作れるものの、ステーキのような肉を再現するのは難しいようです。

そのため、日本国内では厚みがあり肉本来の食感のある培養肉を作るためのさまざまな研究が行われています。

消費者に抵抗がある

消費者にとって培養肉は未知の食べ物であることから、培養肉に不安や警戒感を持つ消費者がいるでしょう。

そのため味や食感だけでなく、培養肉は安全な食品であることを認知してもらえるような取り組みを行っていくことも今後は必要になってきます。

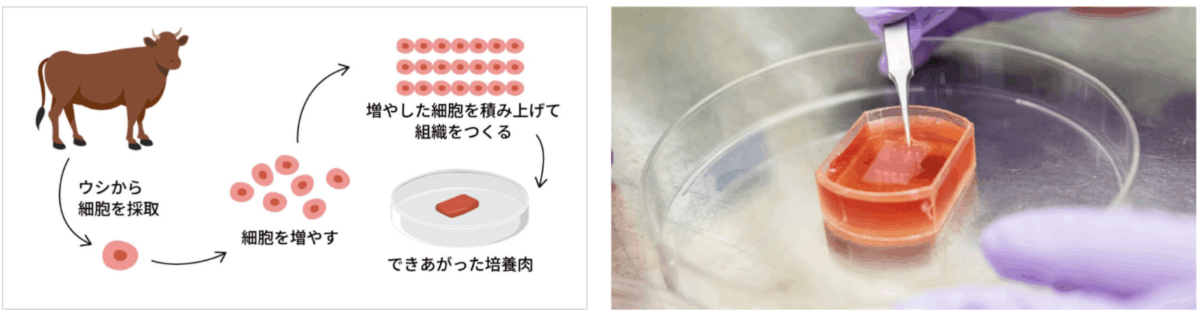

培養肉(クリーンミート)の作り方

培養肉の一般的な作り方は以下の通りです。

- 1:動物から種細胞を摂取

- 2:培養前の下準備

- 3:専用の容器や装置に培養液と細胞を入れる

- 4:増殖させた細胞を取り出して加工

まずは、動物の筋肉から培養肉の生産に必要な種細胞を摂取します。

摂取した細胞の保存や細胞をバラバラにほぐすなどといった、培養前の下準備を行い、細胞を培養液に浸して一定期間置くことで、細胞を高密度かつ大量に増加させます。

増加させた細胞に刺激を与え、肉のもととなる骨格筋や脂肪などに分化させ、分化させたものを食品加工して出来上がりです。

日本企業における実用化へ向けた培養肉(クリーンミート)の取り組み

培養肉の実現化に向けた取り組みを行っている主な日本企業についてまとめてみました。

- 日清食品グループ

- 日本ハム株式会社

- 島津製作所

- 日立造船

- 日揮グループ

どのような取り組みを行っているのか見ていきましょう。

日清食品グループ

日清食品グループは、2017年から培養肉の研究を開始。

2019年には、世界で初めてサイコロ状の培養肉を作るのに成功しました。

現状は生成した培養肉は研究者のみが試食を行っていますが、今後は大きなマーケットの確立を目指すとしています。

参照:FOOD TECH|日清食品

日本ハム株式会社

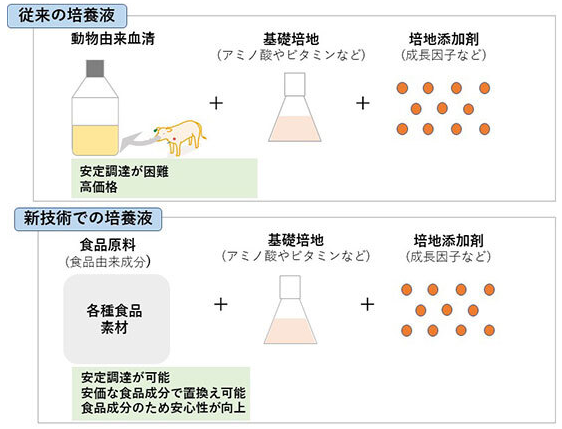

日本ハムでは、培養肉を作る際の「培養液」を一般的な食品由来のものへ代替することに2022年に成功。

低コストでの培養肉の生産も可能になるのではと期待されています。

また、開発した「培養液」で作った際にも、以前の培養液の時と同じくらいの量が作れたとしています。

参照:培養液の主成分である動物血清を食品で代替することに成功|日本ハム株式会社

島津製作所

島津製作所は大阪大学大学院工学研究科と共同で、3Dバイオプリント技術によって細胞の繊維を重ねる作業を自動化することで、培養肉を自動で製造するマシンを試作しています。

また、2023年3月には大学や企業と培養肉未来創造コンソーシアムを設立し、3Dバイオプリントを用いた培養肉を製造する技術を社会実装するための取り組みも行っています。

日立造船

日本造船はバイオ系スタートアップ企業のNUProteinと共同で、培養肉の原料の「コムギ胚芽抽出液」を自動で製造する装置の開発に成功しました。

これまでは動物細胞から遺伝子組み換え技術によって培養肉を作るのに必要な細胞増殖因子が作られてきましたが、NUProteinは植物由来の成分から細胞増殖因子を作り出す技術を確立したのです。

これにより、培養肉の製造コストの削減につながるのではと考えられています。

日揮グループ

主にプラントエンジニアリング企業として有名な日揮グループですが、培養肉の商品化に向けた取り組みも行っています。

具体的には、試験管の中で幹細胞からミニチュアの臓器を作る「オルガノイド培養技術」を、世界で初めて培養肉に応用することで商業化に向けた検討を進めています。

また、培養肉の技術開発を行う新会社として、2021年には「オルガノイドファーム」を設立しています。

まとめ

今回は培養肉とは何かについてだけでなく、培養肉が注目される理由や安全性、メリットやデメリットなどについて紹介しましたが、いかがだったでしょうか。

将来の食糧危機問題を解決するのに期待されている培養肉ですが、現状では生産コストの高さや肉本来の厚みを再現することまではできないのが現状のようです。

そのため日本ではまだ実用化までは進んでいませんが、実用化に向けた取り組みを行っている日本の企業も多いことから、培養肉がスーパーや食卓に現れる日もそう遠くないかもしれませんね。