投稿日:2024年12月28日/更新日:2025年01月05日

野菜が高いのはなぜ?対処法や価格が安定している野菜も解説!

昨今、野菜が急激に値上がりしています。

スーパーなどで買い物をする際、値段に驚くことが増えたという方も多いでしょう。

寒さや天候不良で生育が遅れていた影響が大きな理由ですが、その他にもさまざまな要因が深く関係しています。

そこで本記事では、野菜が高い理由を深掘りし解説します。

記事の後半では、対処法や価格高騰を乗り切るコツまで紹介しているため、最後までご覧ください。

今、野菜が高い理由は?

2024年に野菜が高騰している主な理由は、以下の3つがあげられます。

- 天候

- 産地での生産コスト

- 輸送コスト

それぞれ詳しく解説します。

天候

天候は野菜の価格に非常に大きな影響を与えます。

野菜の発育環境に関わるため、収穫量や品質が変化し価格に反映されるためです。

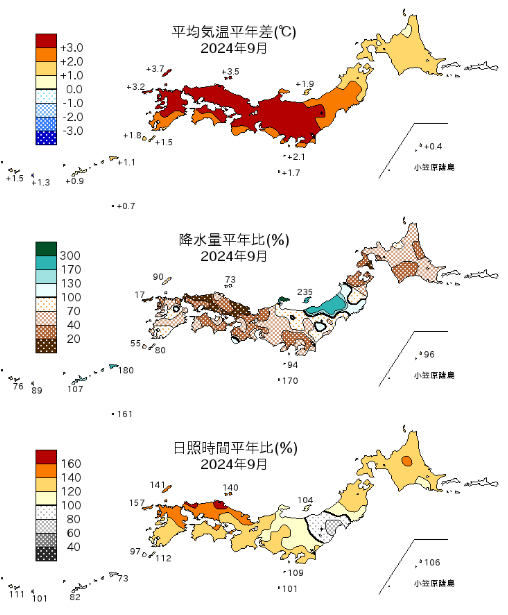

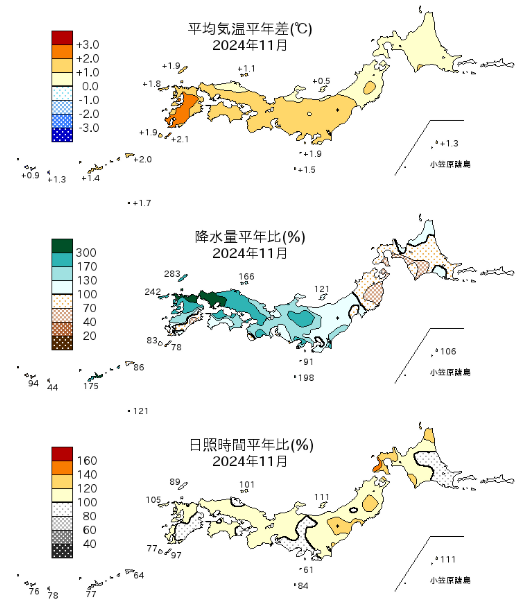

引用元:2024年9月の天候|気象庁

引用元:2024年11月の天候|気象庁

2024年の気候は、全国的に夏の気温が高く降水量が少ないという特徴があります。

冬場でも気温が高く生育が悪く収穫が遅れている影響から、冬野菜の品不足・価格の高騰が目立っています。

産地での生産コスト

生産コストの上昇は、野菜の価格高騰に影響を与える要因の1つです。

野菜が育つまでには、以下の生産コストがかかっています。

- 農機具の燃料費

- 肥料・農薬

- 種子

- 人件費 など

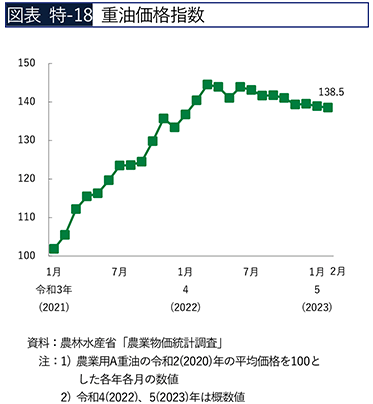

肥料や重油などは農作物の生産に欠かせません。

これらの価格高騰の背景には、国際相場の上昇や円安・ドル高、為替相場が要因といわれています。

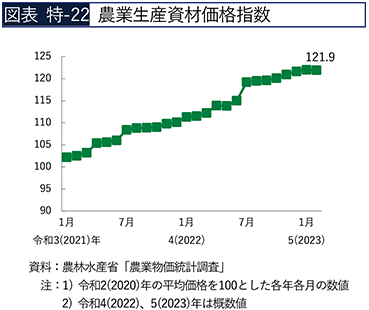

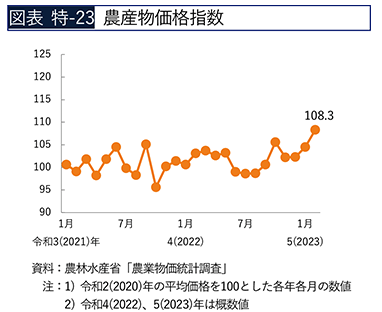

参照:第2節 足下での原油・物価高騰の影響と対応|農林水産省

農林水産省が公開しているデータを見ても、年々コストが高騰していることは一目瞭然です。

生産コストの増加も、野菜の価格高騰の原因と考えられます。

輸送コスト

また、輸送コスト等の経費もアップしています。

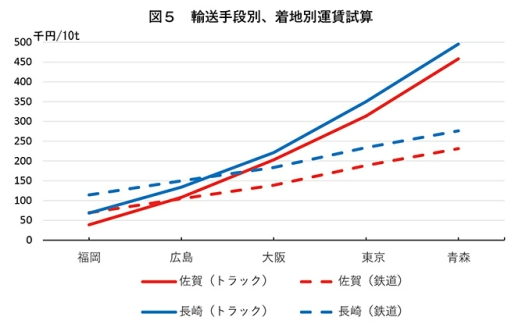

参照:九州地方の野菜流通におけるモーダルシフトの現状と課題|農畜産業振興機構

野菜はトラックでの輸送がメインです。

ガソリンの価格高騰やドライバーの人手不足による問題も、野菜の価格高騰に影響があります。

長距離輸送が必要な産地ほど、コスト負担は重くなるでしょう。

鉄道や船舶へのモーダルシフトが重要視されており、今後も重要な課題として取り組みが必要です。

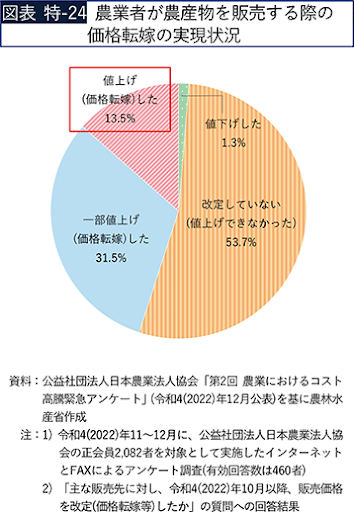

上記の天候や生産・輸送コストなどの問題から、半数近くの農家が価格の改定に踏み切らないといけない状況です。

実際に97%の農家の方が、コストの増加が経営に影響が出ると実感しているというデータも出ています。

参照:コスト増「経営に影響」97% 農業景況感調査|日本農業新聞

いつまで野菜の価格高騰は続く?

野菜は長期保存が難しく、供給量と価格がダイレクトに影響します。

農林水産省の見解によると、冬の産地への切り替えに伴い、多くの野菜が少しずつ価格が落ちついてくるのではないかとされています。

需要や価格の見通しなどが記されたガイドラインにて、生産地・卸売会社等から調査を毎月実施中です。

参照:需給、ガイドライン、入荷及び価格の見通し等に関する情報|農林水産省

12月以降価格が平年並みになるようですが、年末年始は需要や仕入れ価格の上昇により価格が高騰する傾向です。

消費者が実感できるのは、まだもう少し先になるかもしれません。

価格の影響を受けやすい野菜は?

価格高騰の影響を大きく受けている野菜は以下のとおりです。

- 葉物野菜(白菜、レタス、キャベツ、ほうれん草、小松菜など)

- トマト

- きゅうり

- 長ネギ

特に葉物野菜は価格の影響を受けやすい野菜です。

気温や天候不順から、発育に遅れが出たり出荷数の低下につながっています。

比較的価格が安定している野菜は?

中には価格高騰の影響が少なく、比較的安定した価格で購入できる野菜もあります。

- もやし、豆苗などのスプラウト類

- サラダ菜

- 年間を通じて流通している野菜(じゃがいも、玉ねぎ、にんじんなど)

- きのこ全般

- 根菜類(長いも、かぼちゃ、さつまいもなど)

栽培施設で作られる野菜は、比較的安定して供給される傾向です。

異常気象や天候不順に左右されにくいのも特徴です。

また、農林水産省の「今週のお手頃野菜」も参考にしてください。

比較的供給が安定している野菜を紹介しており、平年比も確認できて大変便利です。

野菜が高くて買えない!お得に乗り切る5つの方法

野菜が高騰している場合、お得に乗り切るには以下の5つの方法があります。

- 価格が高騰しづらい野菜を利用する

- 直売所や道の駅を利用する

- 規格外の野菜を購入する

- 見切り品野菜も利用する

- 冷凍野菜やカット野菜などの加工品を利用する

それぞれ詳しく解説するため、参考にしてください。

価格が高騰しづらい野菜を利用する

価格高騰の影響のなかでも、時期を問わず価格が安定している野菜もあります。

その時に購入しやすい野菜を使用するのは、1番取り入れやすい対策です。

レシピも簡単に検索できるため挑戦しやすく、レパートリーを増やせます。

直売所や道の駅を利用する

野菜高騰の時期でも、野菜直売所で販売される野菜は価格が安い傾向です。

直売所では畑で獲れた野菜をその場で販売します。

そのため小売店と異なり、輸送費がかからない分安く提供できます。

時間帯によって品薄になっている場合が多いため、なるべく早い時間に行くのが良いでしょう。

規格外の野菜を利用する

大きさや形などが一定の基準に満たない野菜を「規格外野菜」と呼びます。

小売店には出荷されず、直売所で安く販売されていたり、インターネットで販売されています。

形が曲がっていたり小ぶりだったりするものの、味は変わりなく新鮮な野菜が手軽に購入できるためおすすめです。

見切り品の野菜を利用する

スーパーなどでも、鮮度が落ちてきた野菜は見切り品のコーナーで安価で販売されています。

見切り品の購入は廃棄の防止にもつながり、経済的です。

その日に使い切れる場合は、見切り品を使用するのも1つの方法です。

冷凍野菜やカット野菜などの加工品を利用する

冷凍やカット野菜は生鮮食品の野菜とは異なります。

日持ちする加工がされており価格も安定しているため、価格高騰の影響を受けにくい特徴があります。

加熱するだけですぐに使える状態で販売されているため、時短になるのも嬉しいポイントです。

またトマト缶やコーン缶なども安定した価格で購入できます。

缶詰の野菜も上手く取り入れながら乗り切るのも良いでしょう。

まとめ

本記事では野菜の価格高騰の理由をまとめました。

天候や生産・輸送のコスト面での影響もあり、しばらくは価格の高騰を実感するでしょう。

しかし、少しずつ平年並みに下がると予想されています。

比較的安定した価格の野菜や直売所・加工野菜などを利用するのがおすすめです。

多くの食品が値上げしているため、家計が苦しい方も多いはずです。

節約もしながら栄養もしっかり摂れるよう、工夫をしながら乗り切りましょう。

また、手軽に始められる家庭菜園も注目されています。

気になる方はこちらもチェックしてくださいね。