投稿日:2025年03月18日/更新日:2025年03月25日

超高齢化社会による2025年問題とは?|考えられる影響や対策について解説

高齢化社会が叫ばれている昨今、さらに高齢化が進行して「超高齢化社会」を迎えている状況です。

超高齢化社会の中でも、特に2025年問題が懸念されており、さまざまな影響が発生すると見られています。

では、超高齢化社会による2025年問題とは一体どのようなものなのでしょうか?

本記事では、2025年問題において考えられる影響や、その対策について解説します。

超高齢化社会とは?

超高齢社会とは、65歳以上の人口の割合が全人口の21%を占めている社会のことを指します。

この割合は、以下の計算式で算出します。

老年人口(高齢者人口 ) ÷ 総人口 × 100

国全体の高齢化率としては、先進国の方が高く発展途上国の方が低くなる傾向があります。

これは、発展途上国の場合は出生数が多い傾向にあり、さらに老年人口割合は低いため高齢化社会とはなっていないのです。

高齢化社会との違い

超高齢化社会と似た言葉に、高齢化社会があります。

高齢化社会とは、65歳以上の人口が全人口に対して7%を超えることを指します。

さらに、14%を超えた場合は高齢社会、そして21%を超えると超高齢化社会となるのです。

要するに、段階を踏んで徐々に呼称が代わり、最終的に超高齢化社会と呼ばれるのです。

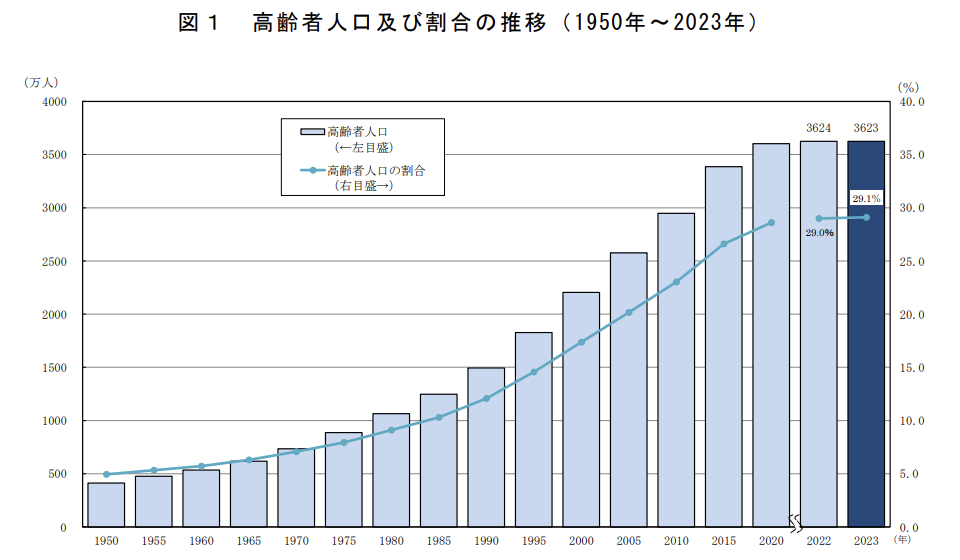

日本における高齢化率の推移

日本における65歳以上人口は、戦後間もない1950年には総人口の5%に満たない状況でした。

それが、1970年には7%を超えて、さらに1994年には14%を超えました。

高齢化率はその後も上昇を続け、2023年10月1日現在で29.1%に達したのです。

参照:統計からみた我が国の高齢者|総務省

高齢者人口としては、2023年に1950年以降で初めて減少しましたが、出生率が低い状況が続いているため、65歳以上人口は相対的に増えています。

また、75歳以上人口が初めて2,000万人を超え、10人に1人が80歳以上となっています。

日本の高齢者人口の割合は、国際統計・国別統計専門サイトGLOBAL NOTEのデータによると世界2位で先進国の中では圧倒的に高い数値です。

| 順位 | 国名 | 高齢化率 |

| 1位 | モナコ | 35.79% |

| 2位 | 日本 | 30.07% |

| 3位 | イタリア | 24.46% |

| 4位 | フィンランド | 23.62% |

| 5位 | プエルトリコ | 23.37% |

| 6位 | ポルトガル | 23.30% |

| 7位 | ギリシャ | 23.15% |

| 8位 | クロアチア | 22.75% |

| 9位 | ドイツ | 22.75% |

| 10位 | マン島 | 22.69% |

こなみにモナコの高齢化率1位の原因は、セミリタイアした裕福層が集まっているためです。

そのため、日本は先進国の中で実質1位の高齢化国といえるでしょう。

日本の高齢化が進行している理由2つ

日本において、高齢化が進行している主な要因は以下の2つが挙げられます。

- 死亡率低下で65歳以上人口が増加しているから

- 少子化が進行しているから

戦後、日本経済は豊かになり、生まれてからすぐなくなってしまう子どもが減りました。

ベビーブームなどの影響を受け、大きく人口を伸ばしていった過去があります。

しかし現在は、死亡率も下がり長生きすることで、単純に65歳以上の人口が増えているのです。

また、2023年の出生数は72万7,277人で6.0となり大きく減少していることも要因の1つでしょう。

日本の超高齢化社会2025年問題とは?

2025年問題とは、超高齢化社会により生じるさまざまな問題のことを指します。

具体的には、以下のような影響が考えられます。

- 社会保障費の負担が増加する

- 医療や介護の維持が難しくなる

- 後継者や人材不足による経済の縮小

- ビジネスケアラーが増加する

各影響について、詳しく解説します。

社会保障費の負担が増加する

1つめは、社会保障費が増える問題です。

社会保障とは、年金や医療保険、介護保険、生活保護などのことで、高齢者が多くなればなるほど増加します。

しかし、社会保障を支える現役世代は減少する一方です。

そのため、今後はさらに現役世代に対する負担の増加が懸念されます。

医療や介護の維持が難しくなる

高齢者が増える一方で、医療や介護職員数が不足している実情があります。

2025年には約20万人が不足する見込みとなっており、介護体制の維持が困難となっています。

医療や介護の体制維持が困難になると、医療や介護の質が低下はもちろん、サービスを利用すらできない社会になっていくかもしれません。

後継者や人材不足による経済の縮小

後継者や人材不足によって、中小企業や職人が持つ技術やノウハウなどの貴重な経営資源が失われる可能性が高いと予測されています。

中小企業庁の公表では、2025年までに引退する中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人。

うち、約半数の127万(日本企業全体の1/3)が後継者未定となっています。

参照:中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題|中小企業庁

後継者不足による廃業が相次ぐと、地域経済が衰退したり産業が衰退したりして、地域社会全体に影響を及ぼす可能性があります。

特に、伝統工芸品の制作や文化承継、神社仏閣、農業などの分野で後継者不足が既に表面化している状況です。

ビジネスケアラーが増加する

高齢者が増えることで、ビジネスケアラーと呼ばれる仕事と家族などの介護を両立する就労者が増える見込みです。

実際に、2025年にはビジネスケアラーが300万人を超えるといわれています。

これにより、労働生産性の減少や介護離職者の増加などによって、経済損失を生む可能性が高いのです。

2025年問題に対して国が行っている対策

2025年問題に対して、日本国は手をこまねいているわけではありません。

日本として取り組んでいる対策として、以下があります。

- 社会保障の制度見直し

- 介護人材の確保

- DXの推進

各対策について、詳しくみていきましょう。

社会保障の制度見直し

超高齢化による社会保障費の増大に対して、社会保障の見直しが進められています。

具体的には、2022年10月1日から75歳以上で一定以上の所得がある方は、窓口負担割合が1割から2割へ引き上げられました。

また、社会保険の加入義務範囲を従業員数51人以上の企業で働くパート・アルバイトにまで拡大しています。

ただし、パートやアルバイト従業員の場合、働く時間や給与が多くないため財源確保の策は必要となっています。

介護人材の確保

介護人材の確保に向けて、日本政府は以下の対応を図っています。

- 介護の入門研修実施を促進

- 人材育成等に取り組む介護事業者の認証評価制度を創設

- 介護現場における多様な働き方導入モデル事業

- 介護の仕事の魅力発信などによる普及の啓発

- 介護人材確保地域戦略会議の開催

- 外国人介護人材の受け入れをサポート

また、子育てしながら働き続けられる環境を整えるなどの対応が取られています。

ほかにも、外国人介護人材の受入れについての制度も整備されています。

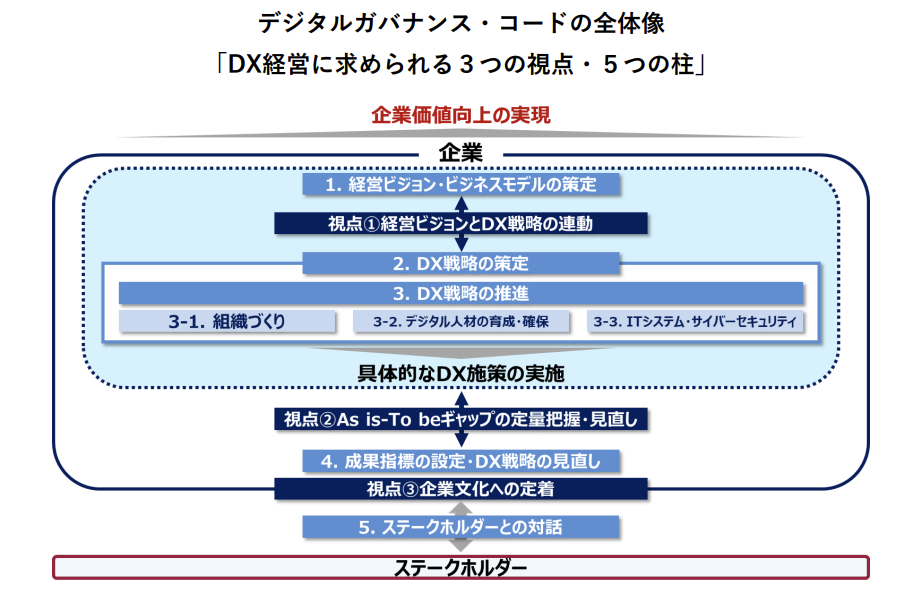

DXの推進

DX推進による業務効率化により、少ない人材でも対応できるような対応が図られています。

経済産業省は、企業のDX推進を促すことを目的として、2024年6月にデジタルガバナンス・コード3.0を策定。

参照:デジタルガバナンス・コード3.0|経済産業省

デジタルガバナンス・コードとは、企業の価値を向上するために経営者が実践すべき事柄をまとめた資料のことです。

DX推進によって、労働力不足改善だけでなくデータ分析や人工知能を活用することで、人力では成し得なかった効果的な人材配置、属人化の解消が期待できます。

2025年問題に向けて企業が取り組むべき対応

2025年問題に向けて、国だけでなく企業レベルでも取り組むべき対応があります。

特に、以下の対応を図ることが期待されています。

- 多様な働き方の推進

- ビジネスケアラーへの対応強化

- 早期の事業承継対策

- ICTの活用

具体的な対応について、詳しく解説します。

多様な働き方の推進

企業側としては、より働きやすいように多様な働き方を推進することが求められます。

特に、65歳超雇用推進助成金の支給など、シニア人材も積極的に活用することが望まれます。

また、外国人の雇用など柔軟な採用ができるかが重要です。

ビジネスケアラーへの対応強化

多彩な働き方と同様に、ビジネスケアラーが仕事と介護を両立できる環境の整備が必要です。

代表的な対応として、短時間勤務ができる制度や在宅勤務できる体制の整備などが挙げられます。

早期の事業承継対策

後継者がいない問題に直面する可能性がある場合、早めの対策が必要です。

すでに問題に直面している場合は、株式譲渡や事業譲渡などによって社外の第三者に引き継ぐM&Aの検討も必要です。

政府が中小企業の事業承継をサポートするための相談窓口や、補助金制度などがあるので活用することが望まれます。

ICTの活用

2025年問題に対応するため、ICTの活用も重要なテーマです。

AIなどの活用によって、労働力不足や生産性向上を計れるかが重要でしょう。

実際に、訪問介護事業所でICTを導入して介護記録用紙をカットしたり、ミスの低下を実現したりした実績があります。

また、9割の事業所が情報共有がしやすくなったと感じたり、サービス以外の業務時間が減少したりしたことを実感しています。

個人単位で2025年問題に対してできること

2025年問題に対して、個人でできることとして少しでも長く健康であるためにという意識を持ち、生活することが重要です。

健康寿命と呼ばれる、健康上の問題によって日常生活が制限されることなく生活できる期間を伸ばすことを意識しましょう。

厚生労働省は、2019年に健康寿命延伸プランを策定し、プランの実現に向けてスマート・ライフ・プロジェクト(SLP)を実行しています。

以上を活用しつつ、自分自身で健康について改めて考えて行動することが望まれます。

公式サイト:健康日本21アクション支援システム ~健康づくりサポートネット~

まとめ

超高齢化社会を迎え、さらに2025年問題に直面している中で、国や地方自治体、企業単位でもさまざまな取り組みを行っています。

また、個人単位でも2025年問題に向けてできることは多くあるものです。

本記事で紹介した内容を参考に、さまざまな立場から2025年問題に真摯に向かい合って対応を図りましょう。